2023年2月のトップページ

プラレールや保存車/廃車体等をメインにしたブログを運営する「砂川」です。元々は「保存車とプラレール」「砂川鉄道の保存車とプラレール日誌」「砂川鉄道広報課」というブログを運営していました。

今月のトップページは、1月半ばに訪問した旧揖斐川橋梁からです。旧揖斐川橋梁は1887年に大垣~加納駅間が開業したときに架設されました。1913年に複線の新橋が開通したのに伴い鉄道橋としては役目を終えました。その後は道路橋、さらに人道橋に転用されて現在まで利用され続けています。今回は久々にレンタサイクルを利用して訪問しました。現在の鉄道橋と比べて小ぶりな設計ではありますが、200ftもあるトラス橋として日本各地に架設された由緒正しき橋梁を自転車で渡ることが出来るのは貴重な経験だと思います。特に揖斐川橋梁は当初架設された位置に残されていることもあり、国指定の重要文化財にも選定されています。

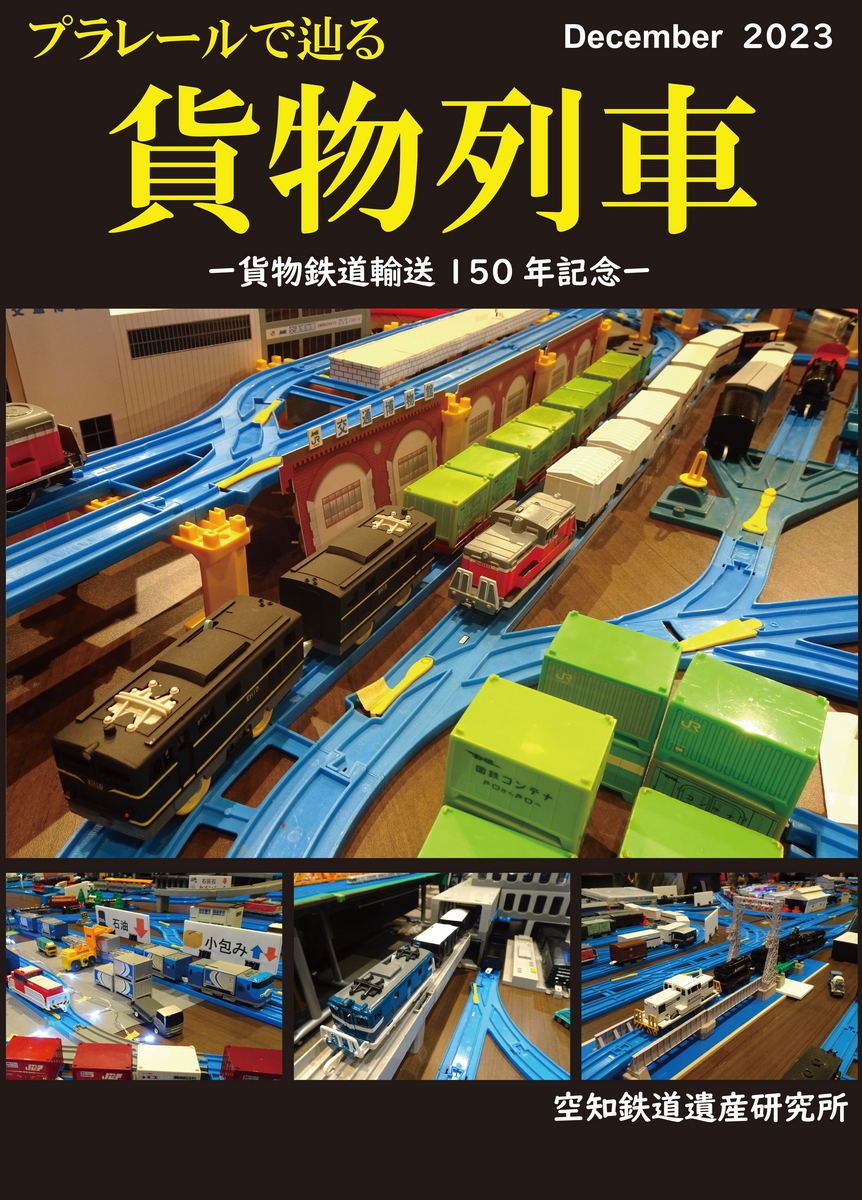

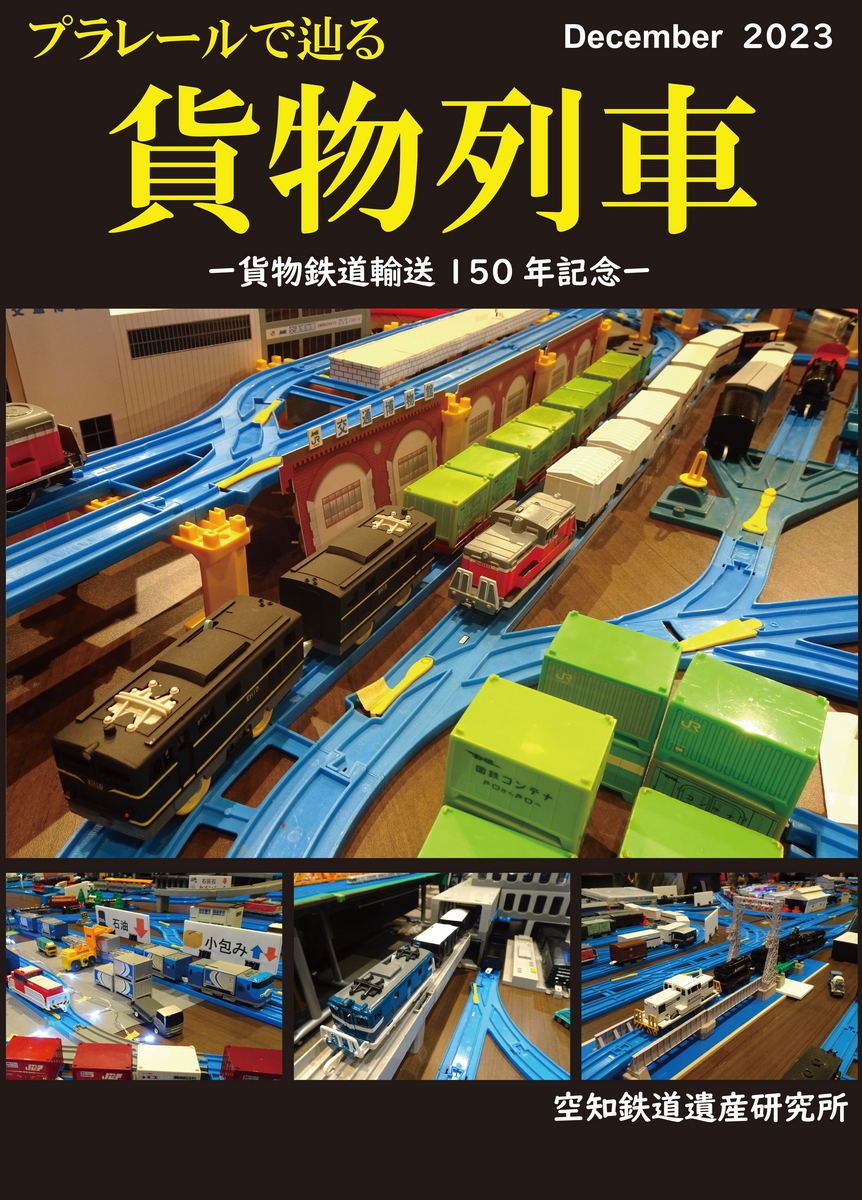

『プラレールで辿る貨物列車 ー貨物鉄道輸送150年記念ー』

貨物鉄道輸送は、我が国初の鉄道が開業した翌年の1873年9月15日に、旅客と同じ新橋~横浜駅間で貨物列車の運行が開始され、今年で150年の節目の年を迎えました。これを記念して2023年5月4・5日に行われた「第9回鉄道模型広場inルミエール」では「貨物鉄道輸送」をテーマにレイアウトを製作しました。

本書はプラレールを通すことで貨物列車に興味を持つきっかけになればと思っております。詳しい方には読む必要のないような情報量かとは思いますが、プラレールでマニアックな貨物列車や設備を再現しているという点に興味を持ってもらえれば嬉しい限りです。また、記述には可能な限り正確性を持たせるよう努力しましたが、筆者が貨物列車全般についての知識が乏しいこと、時間の制約や資料収集の関係で一部においてWikipediaなどのネットの情報を基に執筆している箇所があることを先に断っておきます。あくまでプラレールの紹介を目的とした本であり、興味を持つきっかけになる入門書だと思っていただけたらと思います。

車両協力(敬称略)

・1000番台(DD13形)

・iwatetu(ホキ2200形)

・kotatsuneko(シキ1000形)

・KTR802(トキ25000形製作、レールバス)

・えちごや(ヲキ・ヲキフ100形、酒井3.5t、運材用平トロ)

・ぐりとま(ホキ10000形製作)

・たまごやき(20系)

・ともちん(セキ3000・6000形)

・はまのべ(トラ90000形、ワム80000形581000番台)

・やは(Pナロー)

・クロノワール(関東鉄道ホキ800形)

・パシフィック(Pナロー)

・青流(DD13形設計、ホキ10000形設計、ワム80000形480000番台)

・丘和車両(ヲキフ100形、レムフ10000形、ホキ5700形、その他情景部品)

・姫のわがまま工作室(酒井3.5t)

・雅(EH10形)

・名誉会長(キハ261系1000番台、トキ25000形製作)

BOOTH様で販売しています。販売価格は1000円+送料となります。

sunagawarailway.hatenablog.com

2024年4月のトップページ

プラレールや保存車/廃車体等をメインにしたブログを運営する「砂川」です。元々は「保存車とプラレール」「砂川鉄道の保存車とプラレール日誌」「砂川鉄道広報課」というブログを運営していました。

当ブログではプラレールを中心に保存車/廃車体等の鉄道趣味のメジャーではない部分に焦点を当てて、取り扱っていきたいと思います。文章力が無く下手な文章となってしまうかもしれませんが、読んで頂けると幸いです。

今月のトップページは、大鰐温泉駅を発車する特急「つがる」と跨線橋です。個人的に青森県、特に弘前周辺が好きなこともあり、大鰐温泉駅にも何度か足を運んでいます。大鰐温泉駅周辺には「鰐come」と呼ばれる地域交流センターがあり、気軽に日帰り入浴が出来ます。また、大鰐温泉駅に隣接して弘南鉄道大鰐線の大鰐駅があり、そこからは東急7000系譲渡車に乗って弘前市中心部エリアの中央弘前駅へ行くこともできます。中央弘前駅周辺には弘前城を中心として、江戸から近代まで様々な建築が残されています。機会があれば是非弘前周辺に行ってみてください。

昨年2月まで毎月更新していたトップページでしたが、実父が亡くなった頃より更新を停止しておりました。2024年4月より生活が大きく変わることになり、いい機会のために更新を再開することにします。これからも「Sunagawa Railway」をよろしくお願いいたします。

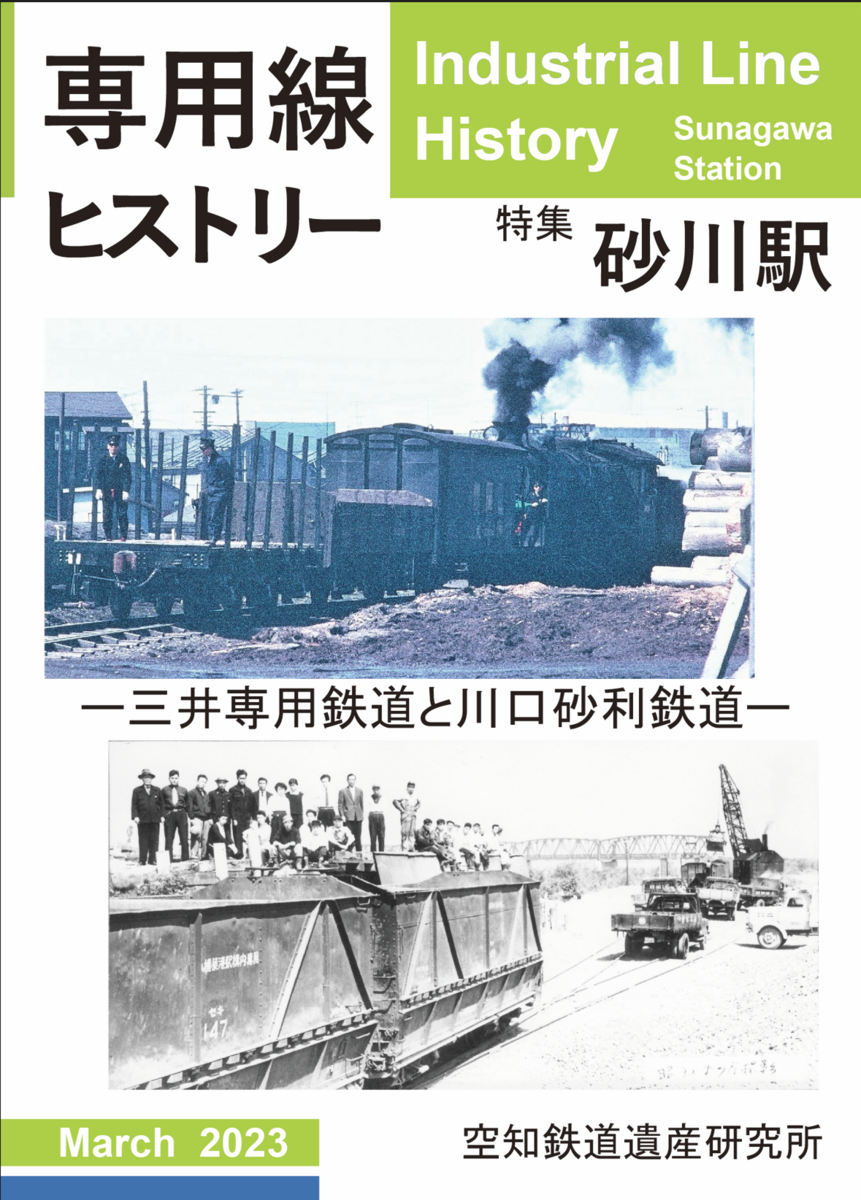

重要なお知らせ

2023年冬のコミックマーケットC103で頒布した「プラレールで辿る貨物列車」ですが、当日中に完売してしまったため再発行を予定しております。2024年夏のコミックマーケットC104で再販できればと考えております。「空知鉄道遺産研究所」では既刊の『専用線ヒストリー ①砂川編 ー三井専用鉄道と川口砂利鉄道ー』は書籍版、『専用線ヒストリー ②様似編 ―三井軌道と日高工場専用線―』はデータ版で販売を継続しています。よろしくお願いいたします。

初代ブログ「保存車とプラレール」

二代目ブログ「砂川鉄道の保存車とプラレール」

三代目ブログ「砂川鉄道広報課」

初代バスブログ「朝日カラーのバスブログ」

二代目バスブログ「赤白バスに魅せられて」

同人誌通販店舗「空知鉄道遺産研究所」

ブログ内目次

「撮影記録」

「想ひ出の保存車」

「改造プラレール」

「 砂川鉄道物語」

*プラレールの改造はメーカーであるタカラトミー様は推奨していません。改造はあくまで自己責任でお願いします。改造をして怪我等をされても当ブログ及びメーカー様は一切の責任を負いません。

*肖像権が関わる画像や企業名などが写っている画像は予め加工しています。

*敷地内で撮影した画像は全て許可を得て撮影しています。

「改造プラレール」目次()

はじめに

当書庫では、私が改造・製作したプラレール車両などの作品を紹介していきます。記事は「改造作品紹介」と「改造作品の歩み」の二つに分けてあり、改造作品の概要のみの場合は「改造作品紹介」、運転会等の参加記録や改造中の画像については「改造作品の歩み」の方に画像を掲載しています。また、量が少ない場合は分けずにそのまま記載している場合もあります。該当記事へは[紹介][歩み]を押していただけると移動することが出来ます。また、赤文字で記載している車両は既に廃車、青文字の車両は休車になっている車両となっています。

事業者別目次

![]() 8620形[福][製作予定]

8620形[福][製作予定]

9600形[滝][紹介][歩み][旧ブログ]

9600形[滝][紹介][歩み][旧ブログ]

C56形[紹介][歩み][旧ブログ]

C56形[紹介][歩み][旧ブログ]

![]() D51形[延][はまのべ様ブログ]

D51形[延][はまのべ様ブログ]

D51形[奈][はまのべ様ブログ]

D51形[奈][はまのべ様ブログ]

D51形[新][はまのべ様ブログ]

D51形[新][はまのべ様ブログ]

D51形[中][はまのべ様ブログ]

D51形[中][はまのべ様ブログ]

D51形[中][はまのべ様ブログ]

D51形[中][はまのべ様ブログ]

D51形[追][はまのべ様ブログ]

D51形[追][はまのべ様ブログ]

![]() EC40形[紹介][歩み][作品235]

EC40形[紹介][歩み][作品235]

ED76形[紹介][歩み]

ED76形[紹介][歩み]

EF70形「なかよし号」[紹介][歩み]

EF70形「なかよし号」[紹介][歩み]

![]()

![]() DD14形[紹介][歩み][作品247]

DD14形[紹介][歩み][作品247]

![]() E5形貨車移動機[KTR802様ブログ]

E5形貨車移動機[KTR802様ブログ]

![]() F6形貨車移動機[はまのべ様ブログ]

F6形貨車移動機[はまのべ様ブログ]

![]() キハ21形[製作予定]

キハ21形[製作予定]

![]() キハ22形[紹介][歩み][作品230]

キハ22形[紹介][歩み][作品230]

![]() キハ45形[紹介][歩み][作品]

キハ45形[紹介][歩み][作品]

![]() 三等客車[紹介][歩み][旧ブログ]

三等客車[紹介][歩み][旧ブログ]

![]() ナロ20850形[紹介][歩み][作品232]

ナロ20850形[紹介][歩み][作品232]

![]() ナハ22000形[紹介][歩み][作品238]

ナハ22000形[紹介][歩み][作品238]

![]() ナハフ24000形[紹介][歩み][作品232]

ナハフ24000形[紹介][歩み][作品232]

![]() オユ26150形[製作中]

オユ26150形[製作中]

![]()

![]() マニ30形[はまのべ様ブログ]

マニ30形[はまのべ様ブログ]

![]() オハ32000形[紹介][歩み][作品239]

オハ32000形[紹介][歩み][作品239]

スハフ42形(はまのべ様納品済)[紹介][歩み][作品]

スハフ42形(はまのべ様納品済)[紹介][歩み][作品]

![]() オハ47形「なかよし号」[紹介][歩み]

オハ47形「なかよし号」[紹介][歩み]

![]() スロフ62形[はまのべ様ブログ]

スロフ62形[はまのべ様ブログ]

コキ50000形[紹介][歩み][作品163]

コキ50000形[紹介][歩み][作品163]

![]() セキ1形[紹介][歩み][作品240]

セキ1形[紹介][歩み][作品240]

![]() セキ3000形[紹介][歩み][作品152]

セキ3000形[紹介][歩み][作品152]

![]() ソ30形[紹介][歩み][作品95]

ソ30形[紹介][歩み][作品95]

![]() チ1000形[紹介][歩み]

チ1000形[紹介][歩み]

![]() トラ90000形[はまのべ様ブログ]

トラ90000形[はまのべ様ブログ]

トキ15000形[紹介][歩み]

トキ15000形[紹介][歩み]

![]() トキ25000形[紹介][歩み][作品265]

トキ25000形[紹介][歩み][作品265]

![]() ポム1形[紹介][歩み]

ポム1形[紹介][歩み]

![]() ヤ210形(はまのべ様製作)

ヤ210形(はまのべ様製作)

![]() ヨ3500形[紹介][歩み][作品236]

ヨ3500形[紹介][歩み][作品236]

ヨ5000形[紹介][歩み][作品231]

ヨ5000形[紹介][歩み][作品231]

![]() レム5000形[紹介][歩み]

レム5000形[紹介][歩み]

![]() ワム70000形[紹介][歩み]

ワム70000形[紹介][歩み]

![]() ワム70000形(配給車代用)[紹介][歩み]

ワム70000形(配給車代用)[紹介][歩み]

ワム80000形[紹介][歩み][作品88]

ワム80000形[紹介][歩み][作品88]

ワム80000形(配給車代用)[製作中]

ワム80000形(配給車代用)[製作中]

![]() ワム80000形(レンタル倉庫)[紹介][歩み][作品105]

ワム80000形(レンタル倉庫)[紹介][歩み][作品105]

ワム80000形280000番台(配給車代用)[紹介][歩み][作品130]

ワム80000形280000番台(配給車代用)[紹介][歩み][作品130]

![]() ワム80000形580000番台[紹介][歩み][作品159]

ワム80000形580000番台[紹介][歩み][作品159]

ワム80000形581000番台[はまのべ様ブログ]

ワム80000形581000番台[はまのべ様ブログ]

![]() ワム90000形[紹介][歩み]

ワム90000形[紹介][歩み]

![]()

![]() C11形(狂夜様製作)

C11形(狂夜様製作)

ED79形(はまのべ様製作)

ED79形(はまのべ様製作)

![]() DE15形1500番台(狂夜様製作)

DE15形1500番台(狂夜様製作)

DE15形2500番台[紹介][歩み][旧ブログ][はまのべ様ブログ]

DE15形2500番台[紹介][歩み][旧ブログ][はまのべ様ブログ]

785系[紹介][歩み][作品242]

785系[紹介][歩み][作品242]

785系300番台[紹介][歩み][作品215]

785系300番台[紹介][歩み][作品215]

789系[紹介][歩み][作品215]

789系[紹介][歩み][作品215]

![]() 789系(パシフィック様製作)

789系(パシフィック様製作)

789系1000番台[紹介][歩み][作品]

789系1000番台[紹介][歩み][作品]

![]() キハ22形200番台(中頓別色)[紹介][歩み][作品243]

キハ22形200番台(中頓別色)[紹介][歩み][作品243]

![]() キハ22形700番台[紹介][歩み]

キハ22形700番台[紹介][歩み]

![]() キハ22形700番台(まつ様製作)

キハ22形700番台(まつ様製作)

![]() キハ40形350番台[紹介][歩み][作品245]

キハ40形350番台[紹介][歩み][作品245]

![]() キハ40形700番台(函館車)[紹介][歩み]

キハ40形700番台(函館車)[紹介][歩み]

![]() キハ48形300番台(北海道色)(やは様製作)[紹介][歩み]

キハ48形300番台(北海道色)(やは様製作)[紹介][歩み]

![]() キハ54形500番台[はまのべ様ブログ]

キハ54形500番台[はまのべ様ブログ]

キハ56形550番台[紹介][歩み]

キハ56形550番台[紹介][歩み]

キハ83・84形「トマムサホロエクスプレス」[紹介][歩み][作品149]

キハ83・84形「トマムサホロエクスプレス」[紹介][歩み][作品149]

キサロハ182形[紹介][歩み]

キサロハ182形[紹介][歩み]

キハ183形5100番台(サロハユニセフ様製作)

キハ183形5100番台(サロハユニセフ様製作)

14・24系寝台車「はまなす」[紹介][歩み]

14・24系寝台車「はまなす」[紹介][歩み]

14系500番台[紹介][歩み][作品]

14系500番台[紹介][歩み][作品]

14系500番台(狂夜様製作)[紹介][歩み]

14系500番台(狂夜様製作)[紹介][歩み]

スハシ44形[紹介][歩み][作品]

スハシ44形[紹介][歩み][作品]

EF64形1000番台[はまのべ様ブログ]

EF64形1000番台[はまのべ様ブログ]

![]() DE10形1000番台[はまのべ様ブログ]

DE10形1000番台[はまのべ様ブログ]

211系3000番台[紹介][歩み][作品168]

211系3000番台[紹介][歩み][作品168]

![]() E257系500番台[はまのべ様ブログ]

E257系500番台[はまのべ様ブログ]

![]() E257系5500番台[はまのべ様ブログ]

E257系5500番台[はまのべ様ブログ]

651系1000番台[はまのべ様ブログ]

651系1000番台[はまのべ様ブログ]

キハ22形200番台[紹介][歩み]

キハ22形200番台[紹介][歩み]

キハ30形[紹介][歩み]

キハ30形[紹介][歩み]

キハ35・36形[紹介][歩み]

キハ35・36形[紹介][歩み]

キハ40形500番台[紹介][歩み][作品210]

キハ40形500番台[紹介][歩み][作品210]

![]() キハ40形500番台[はまのべ様ブログ]

キハ40形500番台[はまのべ様ブログ]

![]() キハ40形2000番台[紹介][歩み]

キハ40形2000番台[紹介][歩み]

![]() キハ48形500番台[はまのべ様ブログ]

キハ48形500番台[はまのべ様ブログ]

キハ48形「きらきらみちのく」[紹介][歩み]

キハ48形「きらきらみちのく」[紹介][歩み]

![]()

![]() キハ48形「リゾートうみねこ」[紹介][歩み][作品273]

キハ48形「リゾートうみねこ」[紹介][歩み][作品273]

![]() キハ110形「快速はまゆり」[紹介][歩み][作品234]

キハ110形「快速はまゆり」[紹介][歩み][作品234]

![]() キハE130系500番台[はまのべ様ブログ]

キハE130系500番台[はまのべ様ブログ]

![]() キハ160形500番台(オリジナル)[紹介][歩み][作品]

キハ160形500番台(オリジナル)[紹介][歩み][作品]

12系2000番台[紹介][歩み][作品30]

12系2000番台[紹介][歩み][作品30]

24系「あけぼの」[紹介][歩み][作品204]

24系「あけぼの」[紹介][歩み][作品204]

![]()

![]() 50系「ノスタルジックビュートレイン」[はまのべ様ブログ]

50系「ノスタルジックビュートレイン」[はまのべ様ブログ]

![]() KC-LV380L型(BRT)[紹介][歩み][作品211]

KC-LV380L型(BRT)[紹介][歩み][作品211]

12系700番台「ユーロライナー」[紹介][歩み]

12系700番台「ユーロライナー」[紹介][歩み]

![]() 08-2X型[紹介][歩み][作品]

08-2X型[紹介][歩み][作品]

EF81形[紹介][歩み][作品171]

EF81形[紹介][歩み][作品171]

![]() キハ32形[紹介][歩み][作品261]

キハ32形[紹介][歩み][作品261]

![]() ED76形「パノラマライナーサザンクロス」[紹介][歩み][作品244]

ED76形「パノラマライナーサザンクロス」[紹介][歩み][作品244]

キハ183形1000番台[紹介][歩み][作品]

キハ183形1000番台[紹介][歩み][作品]

ED500形[紹介][歩み][作品]

ED500形[紹介][歩み][作品]

EF81形300番台[紹介][歩み][作品171]

EF81形300番台[紹介][歩み][作品171]

![]() 入換動車(らいぷら様製作)[紹介][歩み][作品76]

入換動車(らいぷら様製作)[紹介][歩み][作品76]

ワム80000形280000番台[紹介][歩み][作品160]

ワム80000形280000番台[紹介][歩み][作品160]

ワム80000形280000番[製作中]

ワム80000形280000番[製作中]

ワム80000形380000番台[紹介][歩み][作品85]

ワム80000形380000番台[紹介][歩み][作品85]

![]() 加藤製作所機関車[紹介][歩み]

加藤製作所機関車[紹介][歩み]

A830形[紹介][歩み]

A830形[紹介][歩み]

![]() A1200形(まつ様製作)[紹介][歩み]

A1200形(まつ様製作)[紹介][歩み]

![]() M100形(まつ様製作)[紹介][歩み]

M100形(まつ様製作)[紹介][歩み]

![]() 3050形[紹介][歩み][作品271]

3050形[紹介][歩み][作品271]

![]() 6000系(にっこうかいそく)[紹介][歩み][作品120]

6000系(にっこうかいそく)[紹介][歩み][作品120]

50090系「フライング東上号」[紹介][歩み][作品108]

50090系「フライング東上号」[紹介][歩み][作品108]

![]() 4000系[製作中]

4000系[製作中]

10000系「レッドアロークラシック」[紹介][歩み][作品158]

10000系「レッドアロークラシック」[紹介][歩み][作品158]

キハ8000系[紹介][歩み][作品175]

キハ8000系[紹介][歩み][作品175]

三井芦別鉄道

![]() キハ100形[紹介][歩み]

キハ100形[紹介][歩み]

三菱石炭鉱業

![]() セキ1形[紹介][歩み][作品249]

セキ1形[紹介][歩み][作品249]

![]() セキ2形[紹介][歩み][作品249]

セキ2形[紹介][歩み][作品249]

羽幌炭礦鉄道

![]() キハ22形[紹介][歩み]

キハ22形[紹介][歩み]

![]()

![]() DE600形(七峰様製作)

DE600形(七峰様製作)

CR70形[紹介][歩み][作品127]

CR70形[紹介][歩み][作品127]

![]() キハ40形(カシがま様製作)

キハ40形(カシがま様製作)

![]() マッファイ[紹介][歩み][作品255]

マッファイ[紹介][歩み][作品255]

![]() 青い森701系(けーきP様製作)

青い森701系(けーきP様製作)

キハ22形[紹介][歩み][作品]

キハ22形[紹介][歩み][作品]

キハ22形(やは様納品済)[紹介][歩み][作品109]

キハ22形(やは様納品済)[紹介][歩み][作品109]

ト1形[紹介][歩み]

ト1形[紹介][歩み]

![]() ワム20形[紹介][歩み]

ワム20形[紹介][歩み]

キハ22形[紹介][歩み]

キハ22形[紹介][歩み]

![]() タム500形[紹介][歩み]

タム500形[紹介][歩み]

36-200形[紹介][歩み]

36-200形[紹介][歩み]

36-700形[紹介][歩み]

36-700形[紹介][歩み]

36-2110形[紹介][歩み][作品274]

36-2110形[紹介][歩み][作品274]

DD56形[紹介][歩み]

DD56形[紹介][歩み]

松尾鉱業

![]() スハフ7形[紹介][歩み][作品272]

スハフ7形[紹介][歩み][作品272]

![]() ホハフ10形[紹介][歩み][作品272]

ホハフ10形[紹介][歩み][作品272]

![]() DD130形[紹介][歩み][作品275]

DD130形[紹介][歩み][作品275]

![]() KD10形[池谷様ブログ]

KD10形[池谷様ブログ]

![]() AT-100形[紹介][歩み][作品251]

AT-100形[紹介][歩み][作品251]

AT-300形[紹介][歩み][作品177]

AT-300形[紹介][歩み][作品177]

AT-400形[紹介][歩み][作品250]

AT-400形[紹介][歩み][作品250]

AT-700形[紹介][歩み]

AT-700形[紹介][歩み]

![]() キハ20形[紹介][歩み]

キハ20形[紹介][歩み]

宇都宮ライトレール

![]() HU300形[紹介][歩み]

HU300形[紹介][歩み]

デキ500形(黄色)[紹介][歩み]

デキ500形(黄色)[紹介][歩み]

デキ500形(茶色)[紹介][歩み][作品56]

デキ500形(茶色)[紹介][歩み][作品56]

![]() デキ500形(赤色)[紹介][歩み][作品268]

デキ500形(赤色)[紹介][歩み][作品268]

100形[紹介][歩み][旧ブログ]

100形[紹介][歩み][旧ブログ]

1000系[紹介][歩み][旧ブログ]

1000系[紹介][歩み][旧ブログ]

3000系[紹介][歩み][作品]

3000系[紹介][歩み][作品]

12系[紹介][歩み][旧ブログ]

12系[紹介][歩み][旧ブログ]

![]() トキ500形[紹介][歩み][作品264]

トキ500形[紹介][歩み][作品264]

![]() ヲキ・ヲキフ100形[紹介][歩み]

ヲキ・ヲキフ100形[紹介][歩み]

MLRV1000形[紹介][歩み]

MLRV1000形[紹介][歩み]

千頭森林鉄道

![]() 酒井3.5t機[紹介][歩み][作品257]

酒井3.5t機[紹介][歩み][作品257]

![]() GB-1000形[紹介][歩み][旧ブログ]

GB-1000形[紹介][歩み][旧ブログ]

ED5080形[紹介][歩み]

ED5080形[紹介][歩み]

![]() キハ20形[紹介][歩み]

キハ20形[紹介][歩み]

南薩鉄道

C12形[紹介][歩み][旧ブログ]

C12形[紹介][歩み][旧ブログ]

大東製糖

客車[紹介][歩み]

客車[紹介][歩み]

![]() サトウキビ貨車[紹介][歩み][作品136]

サトウキビ貨車[紹介][歩み][作品136]

![]() KSP2002型[紹介][歩み]

KSP2002型[紹介][歩み]

![]() タキ43000形[紹介][歩み][作品222]

タキ43000形[紹介][歩み][作品222]

![]() タキ29300形[紹介][歩み][作品172]

タキ29300形[紹介][歩み][作品172]

![]() ND552形[紹介][歩み][作品266]

ND552形[紹介][歩み][作品266]

![]() タキ1900形[紹介][歩み][作品267]

タキ1900形[紹介][歩み][作品267]

![]() ホキ10000形[紹介][歩み][作品259]

ホキ10000形[紹介][歩み][作品259]

![]() タキ1200形[紹介][歩み][作品263]

タキ1200形[紹介][歩み][作品263]

![]() トキ25000形[紹介][歩み][作品263]

トキ25000形[紹介][歩み][作品263]

London Transport

![]() Class 5700[紹介][歩み]

Class 5700[紹介][歩み]

ロシア鉄道極東鉄道支社サハリン地域部

(Сахалинский регион Дальневосточной железной дороги филиала Российские железные дороги)

![]() ТГМ7形[紹介][歩み]

ТГМ7形[紹介][歩み]

![]() ПР-50形[製作中]

ПР-50形[製作中]

![]() 石炭車[紹介][歩み][作品117]

石炭車[紹介][歩み][作品117]

日本國有鉄道

C62形[紹介][歩み][作品45]

C62形[紹介][歩み][作品45]

EF68形500番台[紹介][歩み]

EF68形500番台[紹介][歩み]

72系920番台[紹介][歩み][作品184]

72系920番台[紹介][歩み][作品184]

![]() 185系1570番台[製作予定]

185系1570番台[製作予定]

201系900番台[紹介][歩み][旧ブログ]

201系900番台[紹介][歩み][旧ブログ]

235形[紹介][歩み][作品185]

235形[紹介][歩み][作品185]

キハ8000形[紹介][歩み][作品253]

キハ8000形[紹介][歩み][作品253]

20系「高千穂」[紹介][歩み]

20系「高千穂」[紹介][歩み]

28系「はやぶさ」[紹介][歩み]

28系「はやぶさ」[紹介][歩み]

![]() L0系900番台[紹介][歩み][作品186]

L0系900番台[紹介][歩み][作品186]

砂川鉄道

![]() アント(らいぷら様製作)[紹介][歩み][作品82]

アント(らいぷら様製作)[紹介][歩み][作品82]

![]() セキ1形[紹介][歩み]

セキ1形[紹介][歩み]

![]() チキ1形[紹介][歩み]

チキ1形[紹介][歩み]

![]() ワム1形[紹介][歩み]

ワム1形[紹介][歩み]

JOIN-T

![]() マフポッター[紹介][歩み][作品256]

マフポッター[紹介][歩み][作品256]

![]() ナベトロ[紹介][歩み][作品134]

ナベトロ[紹介][歩み][作品134]

その他

![]() 超進化電動貨物(911形塗装)[紹介][歩み][作品107]

超進化電動貨物(911形塗装)[紹介][歩み][作品107]

![]() ワム93287[紹介][歩み]

ワム93287[紹介][歩み]

他のプラレーラー様の改造車両紹介ページへのお乗り換え

「ゲッソーワークス」ー三重電池鉄道様ー

「改造プラレール過去作一覧」ー名誉会長様ー

「改造車両紹介」ー雅様ー

「駿河車輌・駿河工機部」ーぺこり様ー

「江登瀬工場88番線より」ーやは様ー

「改造車両TOPページ(仮)」ー平塚様ー

「池谷車輛館」ー池谷様ー

「改造車紹介ページ!」ーはまのべ様ー

「改造車まとめ」ー津崎様ー

「幻鉄車輛館」ー六郷様ー

「けーきのプラレ倉庫」ーけーきP様ー

「たろこ車両区」ーたろこ様ー

「改造車ページ」ーKTR802様ー

あとがき

ご覧いただきありがとうございました。プラレール改造はまだまだ続けていくので、今後も増えていくと思います。

*当ページのアイコンはcuroka様よりお借りしております。

*プラレールの改造はメーカーであるタカラトミー様は推奨していません。改造はあくまで自己責任でお願いします。改造されて怪我等をされても当blog及びメーカー様は一切の責任を負いません。

「冬コミ(C103)」での同人誌委託頒布について

「夏コミ(C100)」に引き続き、今回も頒布することになったので告知します。今回頒布するのは既刊の『専用線ヒストリー ①砂川編 ー三井専用鉄道と川口砂利鉄道ー』、新刊の『プラレールで辿る貨物列車 ー貨物鉄道輸送150年記念ー』の2冊、「空知鉄道遺産研究所」名義で発行しました。詳細は以下の通りです。頒布場所は東2ホールのカ-33ab、サークル「サツエキ3番」さんでの委託販売となります。私も販売スタッフとして朝から居る予定です。

『専用線ヒストリー ①砂川編ー三井専用鉄道と川口砂利鉄道ー』はB5判58ページ白黒印刷で800円、『プラレールで辿る貨物列車 ー貨物鉄道輸送150年記念ー』はB5判48ページフルカラー印刷で1000円となります。是非興味を持って頂けたら手に取って頂けると有難いです。

遠軽駅跨線橋

遠軽駅は大正4年に湧別軽便線の駅として開業した。跨線橋の設置時期は不明だが、昭和7年の「網走線 名寄線 石北線」『線路一覧略圖』では設置されておらず、昭和15年10月の「遠軽(1/2500)」『停車場平面図』では跨線橋を確認することができる。跨線橋の配置は階段を3つ持ち、駅舎側に2つ配置されている。これは現行跨線橋と同様の配置だ。遠軽町を撮影した「サトウ寫眞館」撮影の絵葉書『遠輕町全景』では古レールを用いた跨線橋が写っている。筋交いの配置などを確認してみると現行の跨線橋と一致していることが判明した。同封されている絵葉書には『遠輕尋常高等小學校』と記載があり、尋常高等小学校が存在した昭和16年以前に発行された絵葉書であることが特定できる。このことから現行跨線橋は昭和7~15年の間に設置されたと推測できる。

戦後、昭和23年5月7日に撮影された航空写真『USA-R267-21』では戦前からと思われる跨線橋が確認でき、昭和52年10月3日に撮影された『CHO77-16 C16-6』でも同じ位置に跨線橋が確認できる。

他にも遠軽町が公開している『えんがる歴史物語』でも「蒸気機関車の頃の遠軽駅」と説明された写真に8パネルプラットトラスの跨線橋が写っている。撮影時期は不明だが、ここで着目したいのはD51 678号が写っていることだ。「機関車データベース」『デゴイチよく走る!』によると678号機は昭和23年に下関から遠軽機関区に転入し、北見機関区に貸し出しされることはあったものの昭和44年に小樽築港機関区に転出するまで約21年間を石北本線で過ごしている。このことから少なくとも昭和44年までには跨線橋が新しくなったと推定できる。また、更に時期を絞れる要素としてD51 678号の改造歴を「機関車データベース」『デゴイチよく走る!』で確認すると、昭和28年に苗穂工場にて「重油併燃装置(680ℓ)(A型)取付」、昭和34年に同じく苗穂工場で「運転室特別整備・旋回窓取付・煙突長さ改良化」されている。この写真に写る678号機は「重油併燃装置」らしきものは確認できるものの、「旋回窓」は確認できない。このことから写真の撮影時期は昭和28~34年の間だったのではないかと考えられる。これらのことから戦前の図面類と戦後の航空写真、『えんがる歴史物語』掲載写真を参考にすると少なくとも遠軽駅の現行跨線橋は昭和7~15年の時点で設置されたと推測でき、昭和28~34年の時点では間違いなく存在していたことが判明した。

ここからは現存する跨線橋部分を見ていこう。Google Mapの測定機能によると跨線部分のスパンは約15m、通路幅は約3m、階段部分の長さは約8m、通路幅は約3m、跨線橋の階段配置は平行配置だが駅舎側ホームの湧別方にも階段が付属している。この階段は更に狭く、約2m程度(1829mm?)しかない。この数値から遠軽駅は『線路及停車塲』に定めるところの「九呎跨線橋(階段幅九呎)三線跨 丙ノ一」に該当する。ホーム幅の測定値が約6mだったことから、遠軽駅に関してはホーム幅も跨線橋も比較的小さめの設計だったようだ。

構造は脚部分が平底部分を接合した古レール柱と古レールの筋交い補強(☒型)で構成されている。

階段部分は平底部分を接合した古レール柱で構成し、補強材にも古レールを用いている。階段を構成する斜材については木材を用いている。内装についても木造で出来ている。

跨線部分についても古レールを用いており、8パネルのプラットトラス構造となっているのが特徴だ。底面については古レールを用いた横桁を渡して、その上に木造の縦桁を載せ、更に床板を載せている。また、跨線部分の端部も古レールの筋交い補強(☒型)で処理している。

跨線部分の小屋組は下弦材に古レール、斜材に羽子板ボルトのような金属部品、垂直材に木材を用いたハウトラスを組んでいる。砂川駅のキングポストトラスに斜材を加えることでハウトラスにしたような形だ。小屋組の上に直接木造屋根を載せており、床板についても木造のままで残されている。

UNION D 1890 K.T.K

RSW 1908 IRJ

ON TENNESSEE 6040 ASCE - 10 - 1919 IGR 工

ON TENNESSEE 6040 ASCE - 5 - 1923 IGR 工

部材として使われている古レールの刻印についても見ていく。まず最も古いものではドイツのUNION社の明治23年製のものが跨線部分の旭川方の斜材で確認できた。次にドイツのライン製鋼所の明治41年製のものが跨線部分の床を支える水平材で確認できた。最後にアメリカのTENNESSEE社のものが複数の箇所で確認できた。これについては大正8、12年製のものが確認できている。これらのことから遠軽駅の跨線橋に使われている部材は確認できているだけで明治23年~大正12年のものが使われていたようだ。

遠軽駅の跨線橋はプラットトラスを用いた跨線橋であること、内装材だけでなく小屋組や階段部分の斜材など木材を多用していることからコンクリートを用い始めた士別駅の跨線橋よりは古い跨線橋であると考えられる。また、小屋組、床構造共に国縫駅と一致していることから遠軽駅の跨線橋と国縫駅の跨線橋は同時期に設置されたものと推測している。

参考文献

・札幌鐵道局保線課「網走線 名寄線 石北線」『線路一覧略圖』(札幌鐵道局、1932年2月)

・「遠軽(1/2500)」『停車場平面圖』(札幌鐵道局、1940年10月)

・『遠輕町全景』(サトウ寫眞館、昭和期)

・『遠輕尋常高等小學校』(サトウ寫眞館、昭和期)

・『USA-R267-21』(米軍、1948年5月7日)

・『CHO77-16 C16-6』(国土地理院、1977年10月3日)

sunagawarailway.hatenablog.com

sunagawarailway.hatenablog.com

美幌駅跨線橋

美幌駅は大正元年に網走線の駅として開業した。初代跨線橋の設置時期は不明だが、「まちの記憶~風土アーカイブズ~」掲載写真のうち、『美幌停車場』という絵葉書に木造の跨線橋が写っている。跨線橋の階段配置は読み取れないが、少なくとも現存する跨線橋とは別の場所に設置されていたようだ。この跨線橋も北海道の跨線橋で多く見られた階段の途中で90度折れ曲がり、再び階段を上がる形状のもので、『シーナリィ・ストラクチャー ガイド 1』でも指摘されている。階段の通路幅は比較的広く9呎に見える。このことから『線路及停車塲』に定めるところの「六呎跨線橋(階段幅九呎)二線跨 乙ノ二」か「九呎跨線橋(階段幅九呎)二線跨 丙ノ二」に該当するのではないだろうか。跨線橋の設置時期として考えられるのは開業時、大正13年の相生線開業、あるいは昭和5年の二代目駅舎新築あたりが怪しいと考えられる。昭和5年であれば木造跨線橋を用いないであろうことから、大正13年が可能性としては高いであろう。『美幌停車場』の絵葉書については二代目駅舎建設後のものと推測している。跨線橋の配置については「美幌(1/2500)」『停車場平面図』を見る限り砂川・士別駅と同様の互い違い配置だったようだ。このことから『昭和30~40年代 北海道の鉄路』の300頁掲載写真の跨線橋と同一だと考えられる。先述の絵葉書と合わせると初代跨線橋は5パネルハウトラスの跨線部分を有していたようだ。

戦後、昭和23年5月7日に撮影された航空写真『USA-R268-126』では同様のものかは不明だが、互い違い配置の跨線橋が確認できる。このことから現行の跨線橋は昭和23年以降に竣工したものとなる。先述した『昭和30~40年代 北海道の鉄路』掲載写真の撮影が昭和35年10月18日であることから、竣工時期を昭和35年以降に絞ることができる。また、昭和40年撮影の航空写真『HO-65-1X C7-20』には現行の位置に跨線橋が確認でき、屋根が白く映っていることから竣工からそれほど経っていない時期に撮影されたものと考えられる。これらのことから昭和35~40年の間に建設されたと推測できる。

ここからは現存する跨線橋部分を見ていこう。Google Mapの測定機能によると跨線部分のスパンは約9m、通路幅は約3m、階段部分の長さは約7m、通路幅は約3m、跨線橋の階段配置は上下線のホーム配置に合わせて平行の配置となっている。この数値から美幌駅は『線路及停車塲』に定めるところの「九呎跨線橋(階段幅九呎)二線跨 丙ノ二」に該当する跨線橋だったようだ。ホーム幅は約9mであり、砂川駅に比べるとかなり広いものとなっている。

構造は脚部分が平底部分を接合した古レール柱と古レールの筋交い補強で構成されている。脚部分の古レール部材における筋交い補強(☒型)は線路に平行する面で用いられており、平底部分が外側に向く形で設置されているのが砂川、士別駅の跨線橋とは異なる。線路と直行する面は三角形(△)を四角形(□)で囲んだ形の補強が行われている。筋交い補強は左上から、右下に至る部材側が切り欠きなしで支えている。

階段部分も古レールで構成されているが、補強については横材以外には行われていない。階段を構成する斜材についても古レールを用い、コンクリート床板によって床から階段まで構成されている。上り線ホーム側の階段下については用具入れとして用いられているようであり、壁が設けられている。

跨線部分についても古レールを用いており、5パネルのプラットトラス構造となっているのが特徴だ。壁面にあたる部分は古レールで構成し、底面については線路に平行な方向の材をレールの平底部分を重ね合わせて接合したものを土台としている。この土台の上に平底を外側に向けた古レールとコンクリートで構成された床板を載せることで跨線橋を構成している。トラスを組んでいない脚部分上の壁面については逆三角形(▽)を四角形(□)で囲う形の補強を行っている。

跨線部分の小屋組は古レールをくの字に曲げることで組まれており、L字アングル材などを用いて補強が行われている。その上に木材で桁を組み、さらに木造の屋根を載せているようだ。階段部分の天井については壁面に直接木造の水平材を入れてその上に木造屋根を設けている。

美幌駅の跨線橋については跨線部分の床、階段部分の階段がコンクリートで構成されており、古レールを用いた跨線橋の中でもかなり新しい事例であることが判明した。写真による歴史調査からも昭和35~40年に間に設置されたことがわかり、構法的な新しさとも一致している。

参考文献

・『美幌停車場』(不明、昭和期)

・片野正巳『シーナリィ・ストラクチャー ガイド 1』(機芸出版社、1988年4月25日)

・木原英一『線路及停車塲』(鐵道學會出版部、1937年7月15日)

・「美幌(1/2500)」『停車場平面図』(札幌鐵道局、1940年10月)

・星良助『昭和30~40年代 北海道の鉄路』(北海道新聞社、2019年9月25日)

・『USA-R268-126』(米軍、1948年5月7日)

・『HO-65-1X C7-20』(国際航業、1965年8月17日)

sunagawarailway.hatenablog.com

士別駅跨線橋

士別駅は明治33年に天塩線の終着駅(当時)として開業した。初代跨線橋の設置時期は不明だが、筆者が士別駅訪問時に展示されていた士別市立博物館所蔵写真のうち、大正14年に撮影されたものには駅舎の左側に踊り場付きの木造跨線橋が写っている。跨線橋の階段配置は互い違いで、現存する跨線橋とは別の場所に設置されていたようだ。これは北海道の跨線橋で多く見られた階段の途中で90度折れ曲がり、再び階段を上がる形状のもので、『シーナリィ・ストラクチャー ガイド 1』でも指摘されている。砂川駅の木造跨線橋と比べても華奢な造りであり、『線路及停車塲』に定めるところの「六呎跨線橋(階段幅六呎)二線跨 丁ノ二」に該当するものと思われる。

戦後、昭和23年7月15日に撮影された航空写真『USA-R327-10』では同様のものかは不明だが、互い違い配置の跨線橋が確認できる。このことから現行の跨線橋は昭和23年以降に竣工したもののようだ。また、士別市立博物館所蔵写真のうち、昭和29年に撮影された2代目駅舎の写真を見ると、駅舎右側に現行跨線橋が写っている。このことから現行跨線橋は昭和23~29年の間に建設されたことが判明した。

ここからは現存する跨線橋部分を見ていこう。Google Mapの測定機能によると跨線部分のスパンは約10m、通路幅は約4m、階段部分の長さは約8m、通路幅は約4m、跨線橋の階段配置は上下線のホーム配置に合わせて平行配置となっている。この数値から士別駅は『線路及停車塲』に定めるところの「九呎跨線橋(階段幅十二呎)二線跨 甲ノ二」に近いが、通路部分に関しても12呎(3658mm)で設計された跨線橋だったようだ。これは戦後の基準が変わってきたことも影響するかもしれない。ホーム幅の測定値が約8mだったことから、士別駅に関してはホーム幅に関しても十分な大きさがとられていたことがわかる。

構造は脚部分が平底部分を接合した古レール柱とL字アングル材の筋交い補強で構成されており、線路と平行な面は☒型、線路と直行する面は◭型となっている。水平材については線路と直行する方向のみに古レールを用いており、それ以外の補強材についてはL字アングル材を用いているのが特徴である。古レールを用いた水平材のうち基礎に近い部分は中央部分で途切れており、中途半端な補強となっている。また、通路幅が広いためか線路と平行する面の補強(☒型)が3面分存在している。

階段部分は柱を接合なしの古レールで構成し、補強材は水平材・斜材共にL字アングル材を用いている。階段を構成する斜材についても古レールを用い、木材(角材)を渡すことで階段を支えている。

跨線部分についても古レールを用いており、6パネルのワーレントラス構造となっているのが特徴だ。壁面にあたる部分は古レールで構成されているが、底面については筋交いとなる補強材のみL字アングル材を用いている。ワーレントラスを組む壁面材に載せる形で木材(角材)を用いて床面を支えている。また、壁面材の底辺は階段部分にも繋がっており、跨線部分同様にワーレントラスのような◭形状になっている。

妻側壁面については☒型の筋交い補強(左上から右下に至る斜材に切り欠きなし)が行われている。

跨線部分の小屋組は下弦材のみに古レールを用いてその他の材にはL字アングル材を組み合わせたハウトラスで、小屋組の上に木材の母屋が載せられている。床板についても木造のままで残されている。

ON TENNESSEE 6040 ASCE - 10 - 1919 IGR 工

部材として使われている古レールの刻印についても見ていく。まず筆者が確認したものではアメリカのTENNESSEE社の大正8年製ものが跨線部分の稚内方の斜材で確認できた。隣の垂直材についても同様の刻印のレールも確認できている。また、ネット上で確認できたものとして下り線ホームの脚部分の柱にTENNESSEE社のもの、階段部分の柱に八幡製鉄所で昭和13年に製作されたものが使用されているようだ。

士別駅の跨線橋はワーレントラスを用いた跨線橋であること、L字アングル材を多用していることから比較的新しい構法を用いている印象を受けるが、床板を支える部分がRC造ではなく木造であることから床板をRC造で作り始める以前の跨線橋であり、昭和23~29年の間に造られた跨線橋であるという写真記録とも矛盾しない。特にワーレントラスを用いた跨線橋は宗谷本線においては士別駅が唯一であり、時代的な背景か技術者の趣味、道東に残るワーレントラスを用いた跨線橋との関係性について調査することが今後の課題だ。

参考文献

・片野正巳『シーナリィ・ストラクチャー ガイド 1』(機芸出版社、1988年4月25日)

・木原英一『線路及停車塲』(鐵道學會出版部、1937年7月15日)

・『USA-R327-10』(米軍、1948年7月15日)

sunagawarailway.hatenablog.com

DF50形

DF50形

キハ48形300番台(首都圏色)

キハ48形300番台(首都圏色)

キハ40形700番台(旧北海道色)

キハ40形700番台(旧北海道色)

キハ54形500番台

キハ54形500番台

70

70

C58形

C58形

デキ500形(ピンク色)

デキ500形(ピンク色) いすみ350形(ぺたぞう様納品済)

いすみ350形(ぺたぞう様納品済)